OTという言葉、ご存じですか?

OTという用語について目にしたことはあるでしょうか。

恥ずかしながら、私がサラリーマンとして製造業で働いていた時期には、OTについては全く見たことも聞いたことがありませんでしたが、直近で周りの製造業の方に聞いたところ、「知らない」という返答が多かったので、化学プラント、インフラ分野等特定の分野以外ではあまり馴染みが無い用語なのではないかと感じています。

OTとは何か?

OTはOperational Technologyの略で「工場、生産設備の制御・運用技術」を意味します。

「制御」は設定した条件に従い、自動調整、操作することを表し、具体例としては対象の温度を一定値におさめるよう燃焼装置への燃料投入、燃焼量を調整するプロセス制御があります。

一方、「運用」は工場、生産設備の稼働のさせ方、活動を表し、具体例としては消費エネルギーが最小となるように設備全体を最適稼働するアルゴリズム、ノウハウが挙げられます。

しかしながら、工場のセキュリティの観点ではOTは制御の方に重心があると考えられます。

OT機器とネットワークの変化

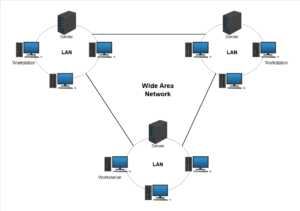

製造業においては、工場の生産ラインの装置、設備を制御するOT機器は、昔は社内外のネットワークとは切り離された環境で稼働していました。これはセキュリティの観点もありますが、これらの監視、操作が基本的に現場で完結していたためです。

しかしながら、大量生産から小ロット多品種に移行し、効率化のために販売管理、生産管理、調達管理、品質管理など基幹システムと生産設備の稼働および人の稼働状態との紐づけ、すなわち社内ネットワークとOT機器とのネットワーク接続が必要となってきました。

さらに、インターネットやIoT、クラウド技術の発達により、基幹システム側がオンプレミスからクラウド化するようになり、これと連携するためOT機器とインターネットの接続が間接、直接問わず徐々に増えてきました。特に、多拠点の工場を持つ企業は各拠点との連携や監視、保守の観点、さらにはデジタルツインやスマートファクトリーなどサイバーとフィジカルの融合といった技術的発展のため、今後もインターネットや独自回線を用いた遠隔接続、監視、操作が増えていくものと予想されます。

OTのセキュリティリスクと注目のきっかけ

このように社内ネットワークおよびインターネットへの接続が増えるに従い、そのセキュリティリスクが高まることになりました。

OTは電力や燃料を使用するプロセスオートメーション(PA)や機械を制御するファクトリーオートメーション(FA)のように、その制御に異常が発生すると人命に関わる重大な事故につながってしまうため、一般的なセキュリティ(ITセキュリティ)以上にウイルス、ハッキングなどサイバー攻撃への対策が必要です。

OTセキュリティが大きく意識され始めたのは、産業機器を攻撃対象としたマルウェアstuxnetによる被害が公表されたことがきっかけとされています。stuxnet は2010年6月に初めて被害報告された後世界的に広がり、2010年9月にはイランのウラン濃縮プラントにおいて遠心分離機を対象としたstuxnetの被害が公表されました(2009年末から2010年頭にかけて1000台の遠心分離機廃止、交換が発生しておりstuxnetが原因の可能性があるとのレポートあり)。同年には日本でも13件の派生マルウェアによる被害が報告されました。このことからOTセキュリティに対する意識が高まり、対策が進められるようになったのです。

次回予告|第3回「OTとITの違い、そのセキュリティの違い」

次回は、OTとIT、それぞれの技術の構造や役割の違い、そしてセキュリティの考え方の違いについて具体的に掘り下げていきます。

製造業の現場に即した視点で、それぞれの特徴とリスクに応じた守り方をご紹介します。

まずは無料相談から始めませんか?

工場のセキュリティやDXのことでお悩みなら、まずは60分の無料オンライン相談をご活用ください。

現状の整理から、導入の方向性まで丁寧にご案内いたします。